王东岳,哲学家,独立学者,“递弱代偿”原理提出者,潜心终南山山下修学20年,终得《物演通论》

前言,老子,何许人也?

老子是文化的第一子,他的书是最难读的,中国思想文化的最高端就是老子。

老子代表中国先秦思想的最高点,他的书,原名不叫《道德经》,是战国两汉后被附加的,当年就叫《老子》。老子的书分为上下篇或上下卷,即“道”和“德”,前者讲的是宇宙观,后者讲的是社会观和人文观。在中国传统文化中,先秦诸子百家全都关心社会人伦问题。

一、“道”篇:柔弱在上

老子为什么用“道”这个字呢?

人

类早期都是弯弯曲曲的小道,没有宽敞的大路。以前我们看古书,会看到一个井田制,到了部落联盟时代,出现了公田,并将其划分出来。那么要从井田的一个角到

一个角,最好走岸边,但是很多人直接走两角之间最直线的路,也就是斜路,可见人类喜欢违背天道而运行。老子说,天之道是怎样运行的,人之道也要怎样运行。

上善若水

老子说:“上善若水。”

最佳的状态像水一样,水善利万物而不争,水之道是不竞争的。人类社会是一个竞争机构,可见老子在批评人类社会,人类追逐上游,人类社会是违背天道而运行的。老子说“不敢为天下先”,意在表示人类不要竞争,而我们现代社会却是通过竞争来判别优秀与否。

“弱者道之用”是什么意思呢?

有人说老子年轻的时候,拜了一个老师,在老师要离开人世的时候,老子去看他。老师说我牙齿还有吗?老子说不在了;老师说我舌头还在吗?老子说舌头还在。老师问什么意思呢?自古无人能解这句话和这个故事,其实是越高级的生命,越柔弱,世界的演化是向弱化的方向演化的。

二、“德”篇:无为

“德”在古代的口音“dei”,是农夫驾御牛马前行的发音,也就是说,不要以为只有人类有德,万物都有德,“万物遵道而贵德”,唯独人没有德,所以老子说:“人法地,地法天,天法自然,自然法道。”

这里的自然不是自然界的意思,是自然而然的意思,什么是有德的状态?“辅万物之自然而不敢为。”人类要辅助万物,而不敢有任何其它行为。

人把道丢了才喊德,人把德丢了才喊仁,人把仁丢了才喊义,人把义丢了才喊礼,所以孔子的理论代表的是不得不用礼的方式管理人类。老子所谓“德”是某种“失道”的产物,特指人文现象;老子所赞赏的“德”是某种无知无欲的“非人”状态。

老子的反动与保守:“至治之极,甘其实,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。”人们能感觉到一条衣服就很美,一所房子就很安宁,跳舞就很欢乐。

人类文明社会从动物社会发展而来,所有动物都给自己画一片领域,使其它动物看到后不会侵犯,然后大家毗邻而居。可见,人类社会达到最好的时候,就是倒退到原始。

文明就是不断调动和满足贪欲的过程。所以老子说“不敢为天下先”,因为创新和进步会把人类引进不慈不俭的社会状态。

人类工业文明只有几百年,就被信息文明吞没,不超过100年,信息文明也会被另一个文明吞没,变得越来越脆弱。人类文明程度越高,更容易陷入重大的危机和灾难。人们认为文明越高,生活会越美好,其实不然,反而会陷入更慎重的生存危机。

种种迹象表明,人类面临着全面生死存亡的困境。大家认为我们科技越发达,越能解决,其实不然。远古随地大小便,丰沃了土地,而今天我们全部排到江河湖海中,也足以污染所有河流,所以马桶进步就是一个灾难。

古人没有垃圾,但是我们现在每天垃圾上万吨,上千辆卡车向外拉垃圾,是掩埋还是燃烧?文明缔造的垃圾,人类现在都找不到解决办法。

三、从实用层面谈谈老子思想

1、越是传统行业,越是稳定

老子谈“滞后”,不主张进步。

这对企业家意味着什么呢?要理解一个事情:今天的主流媒体把传统行业叫做夕阳产业,把高技术产业叫高新产业,但是,低端产业才是稳定的磐石,反过来,你做的是高新产业,你就要如履薄冰,因为这是最薄弱的体系。

2、创新,首先是有风险的

老子谈“无为”,他反对创新。

我不反对创新,老子把世界看错了,他认为世界有退路,其实这个世界是没有退路的,你必须创新。

什么叫创新?绝不是人类在创新,老子说“不敢为天下先”是有道理的,也就是万物都在创新。没有生物史的创新,何来人类?99.9%的变异被自然淘汰,说明创新首先有风险,其次才有前途。

四、消极是积极的基础

“消极”是负面词汇,它包含着沉重的内容。心理学家研究发现,一个人处于心理的兴奋状态即积极心态的时候,判断的正确度大幅度下降,处于平静或者消极的时候,反而大大上升。

人类可用的东西,包括观念和思想,一定要有一个不能用的东西做基础,不能用的学问才是大学问。积极是一个能用的东西,消极表面上看是不能用的东西,但更容易成为积极的基础。

消极策略意在表达极强的力度。

大家要深刻理解老子消极的意义。中国传统文化有一个巨大优势:把人类最底层的思维完整保留,越原始越落后,越有奠基性。越低级的东西越有用。中国传统文化不是落后了,不是没有价值了,恰恰正是因为它落后了,所以它价值无量。

中国的保守论、老子的反动观,相当于为大家的后脑勺装了一个后视眼。低等动物的眼睛长在两侧合成了360度视野,如鱼和马,它们没有细脖子,不能回头,但是也能看到后面的动物威胁。

一、东西方文明差异的第一个因素:生存结构

1、人文起源:人类学新论

五四全民救亡运动中,文化界提出的口号是“打倒孔家店”,这就导致建国以后中国对传统文化几乎一无所知,所有的课程都是西学。今天写的文章都是西式、欧式文章,但是中国古文是没有语法结构的,所以我们对中国文化几乎一片空白。

有一个因素在影响人类文明的发生:交流条件。

很多人认为,东西方或者不同族群的文化差异极大,这种文化的差异是人种学的差异造成的,因为脑的差异和思维方式的差别,从而缔造不同的文明。

我所说的人种学是生物学,只有亚种的差别:非洲黑人、欧洲白人(高加索人种)、肤色适中人种(介于黑人和白人之间)。这三大人种如何分化?

非洲人种4万年前迁徙到欧洲,那时候还是冰河纪,纬度偏高,太阳斜射,光照量不足,孩子因为软骨病(即佝偻病)大规模死亡;迁徙到北方的黑人的死亡率极高,因为在寒冷干燥的空气中,导致心肺衰竭,得了慢性支气管炎。

只

有极少数基因突变,鼻子变高的人被存留。为什么在高寒地区,鼻子变高可以幸存?因为气管变成,可以温暖空气。存留在非洲的人,过强的太阳会导致皮肤破坏,

非洲地区空气湿热,所以低鼻子有利于呼吸,因此非洲人变成了黑色皮肤、低鼻子;中国人由于光照适度,所以鼻子和皮肤介于非洲和欧洲之间。三大生物学人类亚

种就这样在4万年前形成。

2、上古文明的类型分化及其原因

人类文明的分化需要两大条件:地理隔离和交流隔离。

下面进入文明分化的探讨。

A.西方文明:冒险、自由、平等、契约精神

3000年前农业产量和极低的人口之间还算匹配,但是后来当地人口大量繁衍,粮食供应不足,社会被迫进入了半农业半商业状态,于是把东西做得精巧,然后去换取粮食,就产生了经商和创新精神。

。

经商是一个冒险活动,要跋山涉水,因此不可能拖家带口,而是独自或和几个合作伙伴冒险经商,由此缔造了冒险精神和自由精神。由于商品等价交换,即使对方是异族,但是发生商品交换的时候彼此是平等的,所以又缔造了平等精神和契约精神。这几个精神正是西方人的基因。

B.东方文明:集体协作和国家主义

由于中原土壤是最细腻的,所以用石头梆木棍,就可以耕作,中国的农业文明由此发生。因此,中华文明的前身是中原文明。

人

类农业文明发生在1.2万年前,第四季冰期刚刚结束,当时人类处在旧石器和新石器交换期,那时中原只要有一块带尖的石头,就能在松软的土地上耕种;中原由

于树木偏矮,古人只要一把火就可以把树木烧光,这就是“刀耕火种”。我们知道,农业文明一旦发生,人口立即爆涨上百倍,但是土地资源不可再生,不足以支撑

人口,人类就会大量饿死。

人口爆涨后,土地资源不可再生所以人们只有集体协作,不敢有任何差池,因为有血缘关系,当时人际关系简单和谐,因此人类文明得以展开。因此,中国从很早开始就讲究集体协作、国家主义,却不会讲自由主义。

C.什么是文明?

外在因素、地理环境促进了人类文明的演化和分化。

文化和自然环境的因素相关。人类早期的生存只能面向自然,最需要抗争和挑战的是自然要素,人际由于血亲关系而简单而和谐,不构成生活中的挑战。越在古代,外部自然和气候因素对人类文化影响越大,越近代,人际关系对人类文明影响越大。

人类文明越来越发达,人际关系越来越败裂和复杂,自然对人类的文化影响在逐步减少。

D.西方文明复兴了古希腊文明

中国近代最大的文明运动是五四运动:抛弃中国传统文化,打倒“孔家店”。这是抛弃祖宗的运动,而古希腊却是进行着找回祖宗的运动。

古希腊文明有什么神奇的魅力呢?

它是半农业半工业文明,西方今天盛行的是古希腊不成文法的民法主义。古希腊人不信任法官,认为法官也是人,凭什么决定生死,所以要找律师和不懂法律的的百姓组成陪审团,法官没有定罪权,只有量刑权。

文明和文化发生的第一基础,我总结为四个字:生存结构。

二、出现东西方文明的第二个差异:思维方式

1、中国文化的基调是保守论

思维方式的分化最后缔造了东西方文明的重大差别。

今

天很多人的观念是“进步论”,认为“原始”、“落后”是贬义词,这是西方传入中国的,而中国传统文化的核心是“保守论”。孔子说:“叙而不作,信而好

古。”就是说,我只叙述古人的话,凡是当代人的创新,我一律反感,可见中国文化的基调是“保守论”。放弃进步论,才能理解中国传统文化。世界上没有好坏之

别,只有深度和所以然的差别。

2、从文字符号看思想的形成

象形文字发生的基本要求是什么?

a.以形表意原则

人类从自身和物象找符号,近取诸身。倒三角代表女性,正三角代表男性。

b.共性经验原则

“闯”:门里面为什么是马呢?古人和今人在智力上没有差别,只是信息量极低,所以会把很多事情琢磨透。古人发现所有动物除了马出圈门很慢,否则受伤就必死无疑,于是在门里画一个马,代表“闯”。

c.人本主义原则

造字都是以人为中心的。

我们的文字越演变越看不懂原来本意,所谓文明进步,就是解决越多、解决越糟的过程。原始时代的衣食住行,只要把这件事情完成就好,我们现在把一个事情越解决越多,越解决越糟。

你今天去很多地方,为了什么?不就是为了吃饱肚子吗?但是我们造就了汽车、交通、指挥员。根据联合国统计,仅仅汽车事故,每年死亡50万人,相当于一场战争。

话题再转回来,原始字义是怎样发生的呢?

美,古字为“上羊下大”,很多人解释为“羊大为美”,其实,雄壮得像公羊一样,这是美。美在古代是形容男子,你看,长得花里胡哨的,是公鸡,而不是母鸡,因此雌性的地位已经非常优越,不需要争宠,她有选择异性的权益,所以不需要美。

可见象形文字就是生活场景中的一幅画,它是具象的,但同时也表达了抽象,通过类比寻求理解,就是理念传达。

前言:哲学就是“爱智”

西方哲学是一个非常大的课程,今天时间较短,所以我今天没办法把西方哲学全面推开,只能让大家对基本思路有清晰的了解。

西方哲学是一个完全不同的思维方式的体现,首先我们一定要回顾中西思维方式的差别:由于西方使用拼音文字,导致字符本身的概念消失,因此必须在强逻辑结构中寻求概念,在抽象中展开知识体系,这导致西方人进入逻辑强迫症状态。

一、古希腊哲学为什么如此活跃?

古希腊哲学是大号儿童在玩的游戏,他们对世界保持着好奇心和探索精神,这正是哲学的基本精神。

今天,我们建立学习的基础是课程上确定的理论,所以我们的考试是有明确答案的。但是从哲学角度来讲,没有任何知识是确定的,没有任何知识和真理有缘,如果你胸怀确定的知识,那就是假想。

我们中国人讲究知行合一,学以致用;而西方哲学认为能用的学问是匠人的学问,真正的学问是不能用的学问,恰恰是无用的东西才是真正的学问,这和中国完全相反,中国认为能普行的学问才是好学问。

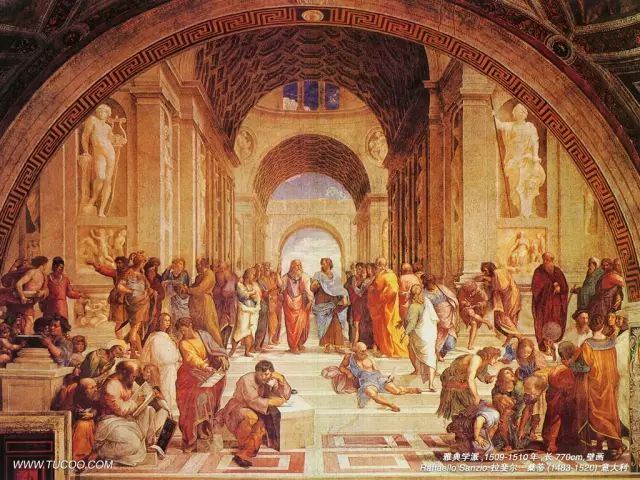

古希腊的地图:环地中海

希腊本土由无数岛屿构成,没有一马平川。古希腊的文明,我称之为环地中海文明,地中海在古希腊、古埃及和巴比伦之间形成交通通道,缔造了特殊的地缘政治,使古希腊没有形成一个真正意义上的统合集权,而是各种城邦,这种碎片化、各具特色的城邦聚落,使古希腊文化以千姿百态的方式全面展开。

由于没有大一统的压制和统一思想的约束,古希腊思想非常活跃,人们可以进行充分交流。

二、古希腊哲学精神的三大前提

1.知识观念

中国的科考都是重复孔子的东西,大家认为孔子把全世界的学问都穷尽了,孔子没有研究的就没必要研究;中世纪的基督教则认为人们讨论的任何问题都从《圣经》来,所有大学都是神学院的附庸,《圣经》中说过的问题都是解决的,人类此外没有知识。但是,古希腊的思想观念第一特点就是“无知”,所有事情都是不确定的、都有待探讨。

2.本质真存

古希腊哲学出现了一个思路:真存。

人都是不自觉的唯物主义者,从来没有想到感官是会欺骗你的,可是古希腊有一脉思想,认为凡看见的东西都是假的,背后有“真存”,缔造和支配了流变的世界,即现象背后有本质。

牛顿说“力是什么”,他说的力跟我们感觉到的力是不一样的。力的概念和我们直接感受毫无相关,而是纯逻辑不断推理出来的。

3.精密逻辑

古希腊人在精密逻辑上讨论问题,精密逻辑仅见于数学(几何学)、物理学、哲学三门学科。相传,泰勒斯曾经对几何学的最基本问题建立过一些基础性探讨:如“直径是圆的等分”、“等边三角形的等分就是等腰三角形”、“等腰三角形两角相等”。他居然能够站在海岸边上看到远处的船,通过视角和角量计算出自己跟船的距离,也可以计算出金字塔的高度,这叫精密逻辑。

我们今天把欧几里得视为科学,这事错误的。中国人说“多少”叫“几何”,比如“对酒当歌,人生几何”,于是中国人认为欧几里得探讨的是数学,所以翻译为几何学。但是欧几里得的书名是《形论》,是为了给柏拉图做论证,所以欧几里得是哲学家,不是科学家。

或者说,科学就是在哲学系统中发展而来的。柏拉图讲:这是世界是理念。

这个世界之所以有桌子,是因为先有了桌子的理念,所以存在的桌子是假象,或者只是思想的延伸。桌子会坏掉,它之所以永存,是背后有一个理念永存,所以木匠可以不断地做出桌子。恰恰是这脉思想,引出科学的精密体系,他的说法是对的。

三、古希腊哲学的三大基本状态

1.追求终极;

什么叫追求终极?每个人思考问题的形式是就事论事。

比如,茶杯烧出一个瓷器是多因素作用的,如陶土的质量、陶工的造型、油彩的绘画、炉窑的烧化等等;感冒,并不完全是感冒病毒,跟天气、气温、穿衣、疲劳程度、免疫强弱都有关系。可是多因素分析发生了一个问题,即对对象的探讨永远得不出真确的答案。

多变量分析不足以揭示问题的根本原因。但是,这种追求“第一因”的思维,就是追求终极,是对本质真存的追问。人类最原始时代的神学,居然就是一个终极追问:一神教。

2.反思;

为什么叫反思?就是感知的有效性和无效性问题。

“反思”这个词在近代哲学被提出,却被中国人乱用,我们把它用成了“反省”,变成了对过去问题的检讨,“反思”是一个哲学专用词。反思是用“思想”反过来“思想”,用思想拷问思想。

3.科学前瞻;

哲学是科学之母,哲学和自然科学完全融为一体,毕达哥拉斯的数论和欧几里得的几何学,都是当今科学的基础工具。古希腊时代,科学基础全部发生。

为什么说哲学是科学前瞻?哲学是在科学还没有展现为精确性和确定性加以展示的时候,先提出问题,并给出初步的、非确定性、非精确性答案的追求。

相对于科学前瞻,中国文化全部进入社稷关怀,中国人全成了人文关怀家,把对自然哲学的关注抛弃了,《易经》被全面扭曲。古希腊主张凡是能应用的学问都是解决的、交付给匠人的学问,哲学是和实用没有任何关联的学究研究。

中国一直强调学以致用,荀子说:“学止于行而至矣。”《中庸》:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。”中国没有狭义哲学的思想基础,因此哲学发展便没有了通道。

一、何为客体,何为存在?

霍金写了一本哲学书《大设计》,他说“实在性”不过是一套自洽的、和观测对应的主观图景和逻辑模型,或者“依赖模型的实在主义”。

什么叫对象?感知不管是感性还是理性,一旦投射在对象上,就是被扭曲的对象,而客体是无法扭曲的真存。对象和客体不是一个概念:“实在”就是客体。

霍金说,你把鱼放在圆形鱼缸,由于光遇到了折射,因此鱼看外部的世界是变形的。所以,你犹如鱼,你怎么知道你看到的世界不是扭曲的?现在有十一维时空的概念,那么你怎么知道你和鱼没有分别?

再看“唯物反映论”。

哲学家恩培多克早在公元前5世纪就提出了,古希腊哲人在那个自然哲学期还在追求本体。恩培多克说,我们的感官是真空的管道,物质发出流射,通过真空管道进入血液,然后在心脏混合而成,“通过火的孔道,我们看到亮的对象,通过水的孔道,我们看到黑暗。”这样一来,我们感觉到的知识当然是客观全真的。

我们今天也是说“心想”,而不是“脑想”。但是,即使你的主观是一面镜子,也会因为镜子的不同,反映的物体也不同,所以唯物论不能成立,是最原始的感觉。

再看“辩证法”。

黑格尔提出了绝对精神,通过正反、主客观、现象和本质等辩证逻辑统一。其实,黑格尔想要回答的不是辩证法,而是绝对精神,也就是世界是一个精神实体。

我们的一切知识,只不过是一个逻辑模型,黑格尔的这项证明有效,才是黑格尔哲学的核心,而我们把他的绝对精神解读为主观主义,把他的辩证法解读为客观主义。

二、西方近代古典哲学:认知论的登场

什么叫“在”?什么叫“知”?

古希腊哲学讨论“本体论“问题,讨论的所有问题都是围绕世界本源。当你开始追究世界本源的时候,你的感知规定性就会透射在对象上。到了笛卡尔,“认知论”登场,唯心主义开始全面纵深探讨,其实,唯心主义是哲学的新高度。

1.笛卡尔:二元论

笛卡尔说过,我做梦的时候,丝毫感觉不到我的梦境是虚幻的,醒来之后感觉梦境里的真实不亚于现实。

他把外在称之为“客观世界”,内在称之为“心灵世界”,也就是二元论。

2.贝克莱:主观唯心主义

英国经验主义者、天才哲学家贝克莱,他最重要的观点是“存在就是被感知”。如果你感知的世界、你所说的世界都只是你的知识和逻辑模型,你凭什么说还有一个外部世界存在,即笛卡尔的二元论哲学暗含了一个独断:既然你所说的知识是心灵实体的产物,那么外部世界便得不到证明。

贝克莱在逻辑上进一步深究,就出现了主观唯心主义,他说:“你所谓的对象都不过是感知和感觉的集合。”因为你能证明感知,但是你不能证明它的外部世界。

3.休谟:不可知论的主要代表

休谟认为外在世界是否存在,是不可知的,他把世界的一切归结为主观现象或经验,否认心理活动的客观来源和生理基础,提出不可知论。

第一,从特征判断中不能得出全征判断

比如从黑马、白马、大马、小马、公马、母马中,你不能导出“马”这个普遍的概念,我们一切知识都是全征判断。但是休谟说,我们不能从特征判断得出全征判断,因此一切知识要重新探讨。

第二,因果论不成立

我们思考问题都建立在因果的逻辑链条上。但是休谟说,你所说的因果关系,只不过是一个事情在时间和空间不断的前后出现,可是这里有一个问题没有解决:什么叫时间?什么叫空间?如果时间和空间没有讨论,因果论不成立,就无法达成因果论的结论,这就导致人类的知识全面崩溃。

4.康德:西方古典哲学的最高点

康德说:我们所说的知识,其实都是现象。

因为我们的感知不真,我们的主观有规定性,因此我们获得的知识都只是现象,都有先验和感知规定性的要求。外部世界是存在的,否则我们的现象找不到来源,但是它不为我们所把握和掌控。于是,他另外起了个名字:物字体(或翻译为自在、自物)。

这个东西在彼岸,你的感觉永远够不着。

于是康德成了一个不可知论者,康德顺着休谟对时间和空间的探讨,明确提出时间和空间不是一个客体,他讨论问题的形式极为奇怪。他说:我们的感知是有先验规定性的。

康德的先验论代表西方哲学达到了一个极高的高度。

所谓先验,就是经验优先。

你的感知格式已经被规定,这个东西构成你的基本知识。比如视觉是感知光的波段,听觉是感知波动性,所以这个规定你是无法抗拒的。物自体发出的,跟你感知先验性的规定相碰撞产生的现象,糅合之后构成知识。

5.黑格尔

黑格尔没有超越康德的高度,反而表现出康德哲学在古典哲学高峰以后的下滑趋势。

三、“递弱代偿”

那么,我们下面给大家做一个在我的学术模型上的示例。由于我们不能直接捕捉到我们的感知对象是谁,所以我们必须首先假设一个模型。

我把这个假设叫“递弱代偿”。

哲学不能有效回答“知”和“在”的关系,“知”和“在”是处在完全分裂的状态。那么,我们先提爱因斯坦说过得一个名言:“你在提出问题的角度,不可能解决问题。”这句话是很有道理的,这个角度可以展现出问题,就表明这个角度走不通。

1.物质存在度下降,感知属性就不断增量

从思想上讲,你必须换一个角度才能回答原有问题。我们假定:物质是有存在度的,也就是物质的存在是没有稳定性可言的,物质稳定度在一再递减的情况下,我们会发现它的属性是递增的。

那么,在这个有限的纯边界之内,物质演化时,我们所说的感知,其实可以在模型上把它设定为与物质属性相关的东西,这个东西叫“感应属性”。

如果质量和能量会衰变,那么质量继续表现为衰变,这个衰变系列构成物质存在的一路下降。在这个体系上,我们发现它的感应属性逐步膨胀,构成了反比关系。

物质存在一路下降的过程的同时,也是物质分化的过程。存在的本源是物质一旦分化,也就是物质残化,那么残化的个体就必须寻求重新归一的整合,这个内在冲动的要求递生出“感应属性”,也就是我们所说的感知的前提。

物质存在不断下降的过程,使得它的感应属性不断增量,我称之为“代偿增一”。

2.感知不是求真,而是为求存

我们明白在物质演化的过程,越原始,存在度越高,越简单的物质,它的感应效能越低,它的能量越小,是因为它的属性代偿量不需要很多,就足以达致存在欲,两者成反比函数关系。

随着存在度一路下降,感知的属性必须递补才能达到欲值,由此达成感知效能的提高和存在的递失的适配关系。

精神的源头在哪里?什么叫知?知不是为了求真,只是为了求存。感知不是为求真而设定,而是为求存而设定。那么,“知”的来源第一次有了源头,知的基本规定性在它的萌芽原始阶段就是以求存为目标,而不以求真为目标。

PS:以上笔记均源自笔记侠在混沌研习社合作的笔记摘要。

欢迎投稿,投稿邮箱:954574911@qq.com